Projets

PROMA

Provenance Research and Museum Audiences : A Gender Perspective

Financé par le Ministère de la Politique scientifique fédérale belge, le projet PROMA s’inscrit dans les débats actuels sur la provenance des collections coloniales et la restitution des biens spoliés. Après la réouverture du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) en 2018 et malgré une importante rénovation, il est apparu évident que le paradigme « colonial » (au sens le plus large) de l’origine des collections manquait de vi/lisibilité au sein de l’espace public du musée. Pour contrer les lacunes de contextualisation de l’acquisition des collections présentées dans l’exposition permanente, plusieurs projets ont vu le jour. En 2021, le « Parcours provenances » (Provenance trail) a été lancé au sein de l’exposition permanente. La même année deux initiatives conjointes sont annoncées par le Gouvernement belge : d’une part un projet de loi visant à rendre possible de futures restitutions de collections congolaises, rwandaises et burundaises issues du contexte colonial (loi adoptée en 2022) ; d’autre part, le financement d’un vaste projet de recherche en provenance sur les collections d’Anthropologie culturelle du musée de Tervuren (PROCHE 2022-2025). C’est dans ce contexte spécifique, éminemment politique, que s’inscrit PROMA. Le projet prend corps autour d’une hypothèse croisant recherches de provenance et études de genre : analyser l’(in)visibilisation des femmes à travers/liées aux collections du musée comme axe porteur pour revisiter à la fois l’histoire des collections et de l’institution (muséale et de recherche) tout en faisant (re)émerger des connaissances et récits sur la provenance des objets eux-mêmes.

L’analogie récente entre la rénovation de l’AfricaMuseum et un palimpseste (De Groof 2019) invite à questionner les dynamiques (passées et présentes) d’effacement, d’invisibilisation au sein de la nouvelle exposition permanente. Pour ce faire, la prise en compte des rapports de domination liés à la race et au genre nous semblait indispensable dans un contexte muséal marqué par le (post)colonial. Les questions de genre sont ainsi appréhendées de manière située, en lien étroit avec les rapports de domination et les formes de colonialités qui régissaient à la fois les opérations de collecte, l’indexation et l’étude des pièces et, plus récemment, la mise en place du nouveau dispositif muséal. L’analyse de l’exposition permanente au prisme de cette notion située de genre, nous a ainsi permis d’identifier plusieurs processus d’invisibilisation. Cette démarche peut être définie comme “multiscalaire”. Ces processus d'invisibilisation se situent à plusieurs échelles et niveaux : à la fois dans les informations liées aux bases de données et le cas échéant reprises dans les cartels ainsi que dans le choix des typologies d’”artefacts” et plus largement de collections (non) exposées.

Des axes (ou lacunes) ont émergé de l’identifications de ces absences :

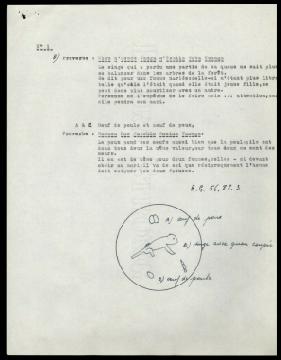

- l’invisibilité des masculinités blanches à l’œuvre dans les cartels et les discours officiels autours des pièces exposées (exemple de la construction genrée de la typologie « couvercles à proverbes ») ;

- l’invisibilisation des noms des femmes notamment africaines, artistes/artisanes/intermédiaires/collectrices dans les bases de données et les cartels associés ;

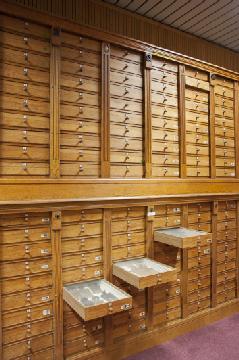

- l’absence dans l’exposition permanente d’objets dits du quotidien souvent associés à la sphère domestique et donc par extension, au genre féminin (ex. les 1708 peignes dans les réserves).

- un impensé sur la nature des collections : l’exemple des « objets ethnographiques » en cheveux humains ;

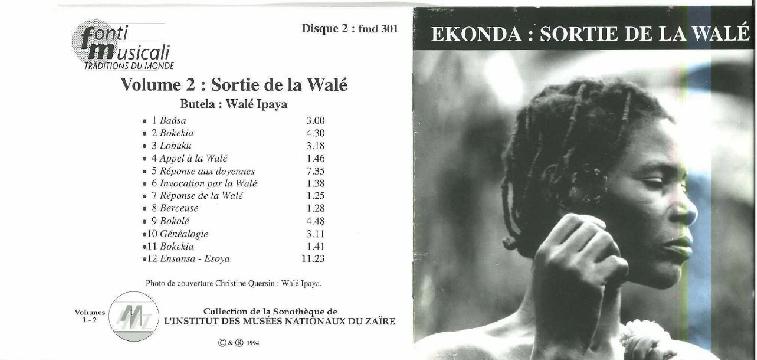

- la méconnaissance et le manque de visibilité des archives sonores appréhendées comme un matrimoine oral et performatif.

Principaux investigateurs:

Dates:

2023 2026Collaborateurs:

Partenaires externes:

Aline BosumaVandi Makubikua